六月的田野,夏风习习,一方方稻田,在明媚的阳光下泛起层层绿浪。地处广西壮族自治区西北部的凌云县景色宜人,从高空俯瞰,到处郁郁葱葱,充满着无限生机。

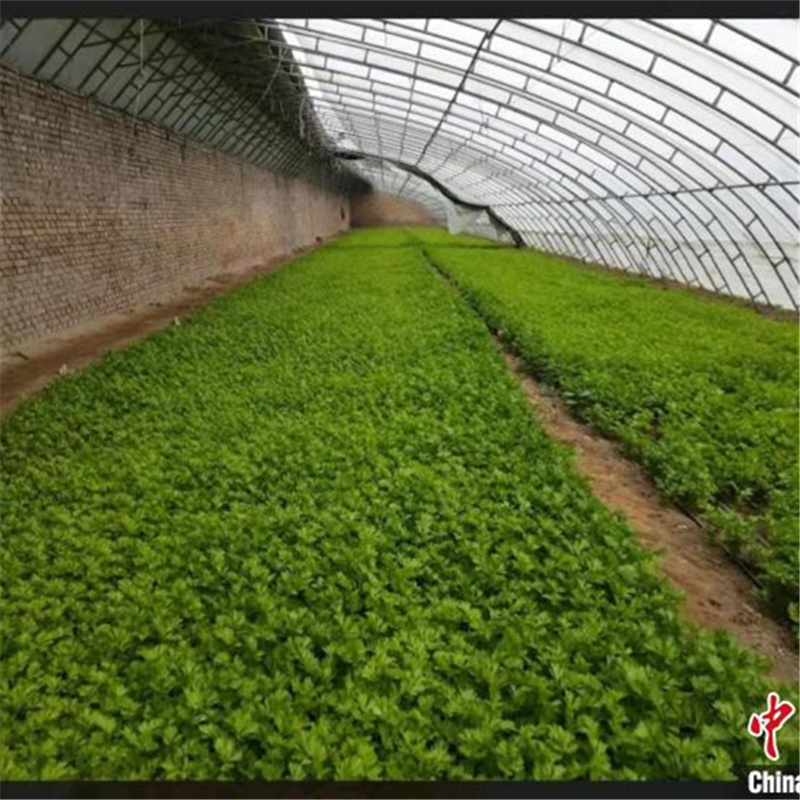

多年生稻种植示范基地。

走进凌云多年生稻种植示范基地,一块块平整规范的农田映入眼帘,近年来,在盐田区的“牵线搭桥”下,华大万物多次走进对口帮扶地区,积极投身乡村振兴,把科技服务和新技术推广延伸至田间地头,助力农民增收致富。

“超级物种”带动农业产收提质

凌云县地势自西北向东南倾斜,全县群山起伏,地貌由土山和石灰岩喀斯特山地两大类型构成。“凌云自然环境很好,生态与人文资源多样,具有独特的环境生态优势,但面临着发展空间狭小、耕地资源短缺,以及务农人员老龄化、劳动力不足等问题,严重阻碍了农业现代化发展。”当地政府部门相关负责人介绍说。

华大万物在凌云县引入多年生稻的轻简化稻作生产技术。

“这些稻子像韭菜,割了长、长了割,种一年能管好几年!”当地农户口中所说的“神奇作物”,是华大万物研发的多年生稻。2022年以来,依托强大的科技实力,华大万物面向凌云县、东源县等盐田对口帮扶县,引入多年生稻的轻简化稻作生产技术,以农业科技带动农业产收,“我们结合乡村振兴战略,推广‘超级物种’技术生产服务模式,探讨发展特色农业的可能性,让当地群众过上好日子。”华大万物相关负责人介绍说。

据悉,多年生稻可在一次播种的情况下长期生长,进行长达十年的收割,“现在农村的年轻劳动力在不断地下降,许多农田都没有劳动力进行耕种,多年生稻从第二年(季)开始,即可省去买种、育秧、犁田、耙田、栽秧等生产环节。”据华大万物相关负责人介绍,多年生稻具有优越的抗旱性、“一种多收”免耕性,弥补了农田旱改水、农村年轻劳动力不足等问题,“以长补短”化解了凌云县农业发展难题。

“这种‘多收模式’具有十分显著的经济效益。”该负责人简单算了一笔账,多年生稻的免耕生产特性,每年每亩还可固定二氧化碳20公斤、增加土壤有机质54公斤、增加土壤全氮0.061公斤,在国家“双碳”目标下,多年生稻将在生态农业中发挥碳中和效应,具备良好的生态环境效益。

技术对接助力现代产业“加速跑”

科技是农业发展的加速器。自对口帮扶工作开展以来,盐田区以农业增效、农民增收作为着力点和突破口,通过技术帮扶、科技下乡等形式,下沉科技资源,为全面推进乡村振兴、加快农业现代化建设提供强力支撑。“育苗初期,对外部生长环境要求很高。”针对稻田育秧中可能出现的各种问题,技术人员都会适时来到凌云,为当地农户讲解注意事项。

“多年生稻”颠覆了传统水稻“种一次割一茬”的种收方式,在技术方面有着一定的要求。今年上半年,凌云县旱情较为严重,降雨量较往年相比较低,早稻生长过程中缺水现象较为显著,旱改水农田土质及保水性较弱的问题也显得尤为突出。在盐田区的大力推动下,华大万物技术专家协同凌云县农业农村局及农投集团,通过引水灌溉改善旱改水农田土壤水肥情况,推动多年生稻产业化发展。

结合当地自然生态、民俗风情、特色农业等本土资源,盐田区还积极探寻农文旅融合发展路径。田园生活体验区,用于研学基地、农活体验区……如今,一幕幕充满浓厚的稻作历史文化底蕴、以现代农业科技助推乡村振兴的真实场景,逐渐成为凌云吸引游客的金字招牌,不少游客慕名而来,品味乡韵乡愁,探寻神奇多年生稻的科技奥秘。

盐田区相关负责人表示,“科技帮扶”对于壮大村集体经济、解决农村劳动力不足、实现农民增收、促进乡村振兴起着至关重要的作用。接下来,将继续加大人员和技术投入,帮助对口帮扶地区打造产业链发展,同时加大专业人才培训,打通科技成果进村入户的渠道,让农民增收、农业增效,助力凌云走出一条“以农促旅、以旅兴农”的现代农业发展之路。